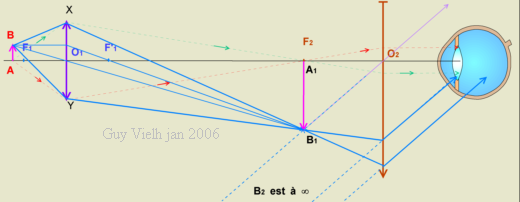

II étude de l'oculaire. Le montage est "afocal" l'image définitive est à l'infini. a' = A1O2B1

III.1.a) La droite expérimentale passe par l'origine et en conséquence l'équation du modèle mathématique essocié est P = k.D . On calcule k et on trouve k = 53 m-2.

On compare avec l'équation proposée : elle dit que k = C1.C2 = 50 m-2. Ce qui est assez proche de la valeur expérimentale pour être accepté comme identique.

III.1.b) Plus |O1A| est petit plus P est grand. Il faut rapprocher l'objet.

1) En formant l'image d'une source lointaine: soleil ou à défaut une lampe à l'autre bout du labo: l'image se forme dans le plan focal image (exactement pour le soleil, très près pour la lampe).

2a) tracer B1O1 et prolonger: ce rayon provient de B et passe par le centre optique

2.b) mesurons AB = 2,5 cm

algébriquement A1B1/AB = -4

et O1A1/O1A = -4 aux incertitudes de tracé près. ils sont égaux, ces deux rapports, Thalès l'exige et on appelle cela le grandissement g1.

2.c) A1B1 est renversée haut en bas droite à